|

| Käthe Kollwitz: Turm der Mütter (1937/38); Bronze, Höhe 28,7 cm |

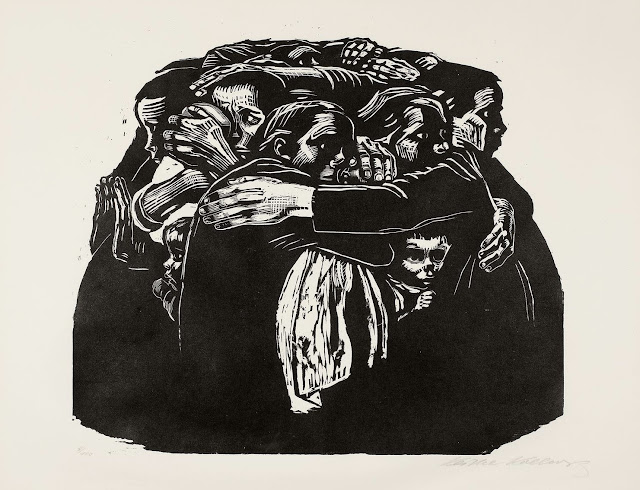

Die von Käthe Kollwitz (1867–1945) 1938 vollendete Rundplastik Turm der Mütter gehört mit ihrer ebenfalls in diesen Jahren entstandenen Pietà (siehe meinen Post „Alt, einsam und dunkel nachsinnend“) zu den bekanntesten Skulpturen der deutschen Bildhauerin und Grafikerin. Der Turm der Mütter lässt sich als dreidimensionale Umsetzung des Holzschnitts Die Mütter betrachten, den Käthe Kollwitz 1921/22 als Teil des Zyklus Der Krieg angefertigt hatte. Dort ist bereits die Gruppe der Mütter angelegt und in einer „kegelstumpfartigen Komposition“ (Seeler 2016, S. 329) zusammengefasst. Auch hier bilden die Körper einen Wall um die Kinder, die in ihrer Mitte zu denken sind, aber zugleich neugierig aus den Zwischenräumen hervorlugen und hinausstreben aus dem Schutz, den die Mütter ihnen bieten.

|

| Käthe Kollwitz: Die Mütter (1921/22); Holzschnitt |

|

| Vereint zu einer Front des Widerstands |

Die Konzentration auf die „Frontfrau“ scheint stark für eine Einansichtigkeit und eine eindeutige Schauseite der Skulptur zu sprechen. Die Gebärde dieser Mutter löst den fixierten Betrachterblick jedoch gleichsam nach rechts auf und leitet ihn über den linken Arm der Figur in einer schraubenartigen Bewegung weiter zu den Seiten und um die Gruppe herum. Auch die emporgestoßene Faust dient unter anderem dazu, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und wie ein Angelpunkt zum Umschreiten der Skulptur anzuregen. Sie ist dann der Frau im Zentrum einer Schauseite zuzuordnen, von der aus alle Figuren in ihren Stellungen erkennbar sind und die darum oft als Hauptansicht betrachtet wird. Von dort leitet die Blickführung zur weiteren Umrundung. Folgt man diesen Impulsen, so besteht die Gruppe aus „lauter Front“, wie Käthe Kollwitz einmal geäußert hat (Seeler 2016, S. 330). Die Bildhauerin hatte die Plastik also zielgerichtet allansichtig konzipiert und diese Formation auch inhaltlich begründet: „Sie [die Mütter] stehn im Kreis u. bieten nirgends eine Angriffsfläche“ (Becker 1967, S. 13). „Wir haben hier also gleichsam ein umlaufendes Relief auf einem Kegelstumpf oder vielmehr auf dem Rumpf einer fünfseitigen Pyramide vor uns, die durch den aufgereckten Arm tendenziell auf eine gedachte Spitze in der Höhe erweitert wird“ (Seeler 2016, S. 330).

|

| Michel Erhart: Ravensburger Schutzmantelmadonna (um 1480); Berlin, Skulpturensammlung im Bode-Museum |

|

| Käthe Kollwitz: Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden (1941); Lithografie |

|

| Ernst Barlach: Dona Nobis Pacem! (1916); Lithografie |

Erkennbar nimmt die Gesamtform die christliche Ikonografie der seit dem 13. Jahrhundert bekannten „Schutzmantelmadonna“ auf, wie sie Käthe Kollwitz nochmals 1941 für ihre Lithografie Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden verwendete. Ähnlichkeiten zwischen der uns frontal gegenüberstehenden Mutter und der 1916 entstandenen Lithografie Dona Nobis Pacem! von Ernst Barlach (1870–1938) sind ebenfalls augenfällig: „Die Vergleichsmomente der ausgeprägten Dreiecksform, der Faltengebung im Rock und der tendenziell ausgreifenden Gebärde der flehend erhobenen Arme legen nahe, dass Kollwitz hier bewusst und gewissermaßen richtigstellend auf Barlach Bezug nahm“ (Seeler 2016, S. 332). Denn der Turm der Mütter wendet sich nicht an eine höhere Macht und bittet sie um Frieden – diese Frauen stehen selbst für den Schutz ihrer Kinder ein, nicht in Form einer gewalttätigen Revolte, einer Kampfhandlung, sondern als passiv-pazifistischer Widerstand, der niemandes Tod verursachen will.

Peter Kollwitz, der Sohn der Bildhauerin, war als achtzehnjähriger Soldat bei der Ersten Flandernschlacht am 23. Oktober 1914 umgekommen. Der Turm der Mütter entstand im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, der sich bereits abzuzeichnen begann. Käthe Kollwitz, die diese Entwicklung offenbar aufmerksam verfolgte, „fühlte sich nun aufgerufen, noch einmal die Lehre zu formulieren, die sie selbst aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hatte“ (Seeler 2016, S. 326): Mütter, schützt eure Kinder davor, auf dem Schlachtfeld zu sterben!

Literaturhinweise

Seeler, Annette: Käthe Kollwitz: Die Plastik. Werkverzeichnis. Hirmer Verlag, München 2016, S. 326-337;

Städtisches Museum Bielefeld (Hrsg.): Käthe Kollwitz an Dr. Heinrich Becker. Briefe. Bielefeld 1967.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen