|

| Albrecht Dürer: Glimsche Beweinung Christi (um 1500); München, Alte Pinakothek (für die Großansicht einfach anklicken) |

Geschaffen wurde sie um 1500 für Albrecht Glim; der Nürnberger Goldschmied hatte sie wahrscheinlich als Epitaph für seine verstorbene Ehefrau Margreth in Auftrag gegeben. Ursprünglich war die Tafel in der heute nicht mehr existienten Nürnberger Dominikanerkirche aufgestellt. Eng zusammengerückt, wenden sich in der vordersten Bildebene acht Gestalten dem vor ihnen ausgestreckt liegenden Leichnam Christi zu. Er ist nahe dem unteren Bildrand auf ein weißes Tuch gebettet, auf dem auch die Dornenkrone abgelegt ist. Hinter den Trauernden steht rechts, vom oberen Bildrand abgeschnitten, das Kreuz. Die Kontur der Figurengruppe lässt sich als rautenförmig beschreiben; das sichelförmige, nach unten ausschwingende Leichentuch Christi mildert diese starre geometrische Form etwas ab. Rot, Gelb und Blau sind die vorherrschenden Farben.

Die Höhe des Hügels, auf dem die Dürer die Gruppe platziert hat, ist an der tiefer gelegenen Landschaft erkennbar: Rechts, vom Bildrand angeschnitten, liegt ein See, links in der Ferne an einem Berg eine eng mit hohen Häusern bebaute Stadt vor einem Hochgebirge. Auf der Bergspitze oberhalb der Stadt ist ein hoher Rundturm zu sehen. Während der Himmel rechts im Hintergrund leuchtend hell erscheint, wird er links hinter dem Hochgebirge von einer tiefdunklen Wolke verfinstert. Diese Verdunkelung deutet die von den Evangelisten berichtete Finsternis zur Todesstunde Jesu an (z. B. Matthäus 27,45).

Dürers Gemälde zeigt eine Szene, die sich zwischen der Kreuzabnahme und der Bestattung Jesu ereignet. Sie wird „Beweinung Christi“ genannt und kein Bestandteil der Evangelien. Zwar ist das Grab links hinter einem vereinzelt stehenden Baum zu erkennen, aber es liegt noch in einiger Entfernung. Die beiden anderen Schächerkreuze fehlen, auch eine ans Kreuz angelehnte Leiter zur Abnahme des Leichnams wird von Dürer nicht gezeigt. Christus ist von den anderen Gestalten deutlich abgehoben durch einen größeren Figurenmaßstab, der als „Bedeutungsmaßstab“ zu verstehen ist; dabei handelt es sich um ein mittelalterliches Darstellungsmittel. Die Kraftlosigkeit seiner Glieder und das Inkarnat weisen ihn als Toten aus. Die Scham Christi bedeckt ein grünlich schimmerndes Tuch. Das Blut aus der deutlich erkennbaren Seitenwunde ist ihm über den Bauch und die Innenseite des linken Beins bis zum Fuß herabgeflossen. Regelrecht vorgezeigt werden auch die Nägelmale an der rechten Hand und am rechten Fuß Jesu; am Kopf ist noch eine dünne, von der Dornenkrone stammende Blutspur sichtbar.

Hinter Jesus hebt Joseph von Arimathäa, vornübergebeugt und, um beweglicher zu sein, mit geschürztem Mantel, den Leichnam unter den Achseln leicht an. Ihm gehört das Felsengrab, in das Christus später gelegt wird. Joseph von Arimathäa berüht den Körper Christi nicht direkt, sondern nur das Leichentuch. Die Art, wie das Leichentuch zur ehrfürchtigen Berührung des Körpers Christi verwendet wird, verweist auf die spätmittelalterliche Eucharistieverehrung: „Das Hochheben Christi wird in dieser Hinsicht zur Elevation, das Leichentuch zum Corporale oder Sakramentsvelum“ (Goldberg/Heimberg/Schawe 1998, S. 278).

|

| Die gefasste Trauer des Nikodemus |

Maria ist inmitten der dicht gedrängten Figurengruppe hinter der linken Schulter ihres Sohnes in blauem Mantel und weißem Kopftuch zu erkennen; sie scheint mit überkreuzten Beinen leicht erhöht auf dem Boden zu sitzen. In ihrem Schmerz ringt sie die Hände, das Gesicht starr und von Trauer gezeichnet. Sichtlich bewegt wendet sich eine auffällig gekleidete, eine Haube tragende Frau dem Toten zu: Es dürfte sich wohl um Maria Magdalena handeln. Sie hat die rechte Hand Jesu zu sich gezogen; den weiten rechten Ärmel über die Schulter geworfen, ist ihr der grüne Mantel von der Schulter gerutscht. Unmittelbar hinter ihr steht, gehüllt in einen leuchtend roten Mantel, eine wohl zu ihr gehörende junge Frau mit einer Salbbüchse, die über die Szene hinweg nach links blickt.

|

| Rogier van der Weyden: Grablegung Christi (1450); Florenz, Uffizien (für die Großansicht einfach anklicken) |

Auch Dürers Kopf des Johannes mit dem spiralig gelockten Haupthaar zeigt deutliche Anklänge an den von Rogier van der Weyden entwickelten Typus. Der Lieblingsjünger Jesu lässt seinen Tränen freien Lauf, die ihm über die Augenlider quellen. Über seinem weinroten Gewand trägt er einen schwarzen Mantel, den er über seine linke Schulter zurückgeschlagen hat, sodass das gelbe Futter zu sehen ist. Haupt und Oberkörper lösen sich aus der Gruppe und ragen mit der den Burgberg kegelförmig umschließenden Stadt bis zu den Gipfeln des fernen Hochgebirges empor. Er presst die gefalteten Hände nicht in einer Schmerzgebärde an seine Brust, sondern hält sie waagrecht vor den Körper, erkennbar eine Geste des Gebets. „Dadurch legt er eine schützende Überdachung, gleichsam einen Architrav über das Marienhaupt“ (Liess 2008, S. 159). Der Epitaph- und Memorialcharakter des Gemäldes dürfte Dürer angeregt haben, durch die Gestalt des auf der Mittelachse des Bildes platzierten Johannes den Betrachter zum Gebet und zur religiösen Kontemplation aufzufordern „und den Moment der Totenklage mit der innerlichen Hoffnung auf ewige Heils- und Erlösungswirklichkeit zu verknüpfen“ (Liess 2008, S. 173).

|

| Albrecht Dürer: Holzschuhersche Beweinung Christi (um 1499); Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum (für die Großansicht einfach anklicken) |

|

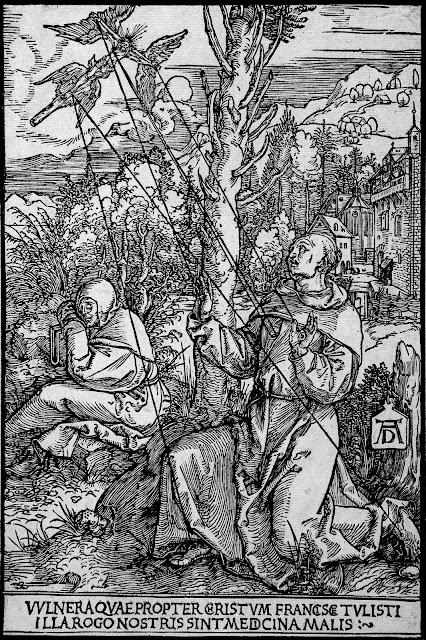

| Albrecht Dürer: Beweinung Christi (um 1498/99); Holzschnitt |

|

| Andrea Mantegna: Grablegung Christi (um 1470/75); Kupferstich |

Es ist davon auszugehen, dass in die Glimsche Beweinung Christi die Begegnung mit Bildwerken eingeflossen ist, die Dürer auf seiner ersten Italienreise 1494/95 kennenlernen konnte. Denn neu in der Kunst nördlich der Alpen sind vor allem die ganz unterschiedlichen Gemütsbewegungen der Trauernden. Ein Vorbild könnte u.a. Andrea Mantegnas Kupferstich der Grablegung Christi sein (um 1470/75 entstanden): Er variiert nicht nur die heftigen Emotionen angesichts des Leichmans Jesu. sondern zeigt auch Johannes – hier laut klagend – als abseits stehende Gestalt, die bildeinwärts gewendet ist.

Hans Baldung Grien: Beweinung Christi (1513); Innsbruck, Ferdinandeum

Hans Baldung Grien (1484–1545), Dürers bedeutendster Mitarbeiter, griff 1513 in einer kleinformatigen Tafel die Komposition der Glimschen Beweinung Christi auf. Überraschend neu sind dabei die auf dem Boden liegende, die Füße des Toten liebkosende Figur der Maria Magdalena, zum anderen der aus der Gruppe isolierte, sich in wilder Verzweiflung die Haare raufende Johannes und schließlich die vom Bildrand beschnittenen Kreuze, an denen die Unterschenkel der beiden noch hängenden Schächer sichtbar sind – eine Bildidee, durch die das vorausgegangene Ereignis der Kreuzabnahme vergegenwärtigt wird.

Literaturhinweise

Goldberg, Gisela/Heimberg, Bruno/Schawe, Martin: Albrecht Dürer. Die Gemälde der Alten Pinakothek. Edition Braus, München 1998, S. 260-287;

Liess, Reinhard: Die Johannesfigur der Glimschen Beweinung Christi Albrecht Dürers. In: Tobias Kunz (Hrsg.), Nicht die Bibliothek. sondern das Auge. Westeuropäische Skulptur und Malerei an der Wende zur Neuzeit. Beiträge zu Ehren von Hartmut Krohm. Michael Imhof Verlag 2008, S. 157-177;

LUT = Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

(zuletzt bearbeitet am 1. März 2024)