|

| Hans Baldung Grien: Maria mit dem schlafenden Kind (1509 oder 1520); Freiburg, Augustinermuseum |

Das Augustinermuseum in

Freiburg besitzt ein ungewöhnliches Marienbild von Hans Baldung Grien (1480/85–1545),

das sich durch seinen ungewöhnlich intensiven Hintergrund aus strahlendem

Karmesinrot von ähnlichen zeitgenössischen Darstellungen der Gottesmutter

abhebt. Maria ist in halber Figur wiedergegegeben und nah an den Betrachter herangerückt. Ihr stahlblauer, über den Kopf gezogener Mantel bildet ein strenges,

leicht nach links versetztes Dreieck und umfängt die Mutter mit ihrem Kind wie eine Nische. Am rechten Bildrand deutet sich durch

eine nur leicht abgedunkelte Nuance des raumlosen Hintergrunds Marias Schatten an.

Das flammende Rot steht in irritierendem Gegensatz zur melancholischen Stille der

Gottesmutter und zum vertrauensvollen Schlaf ihres Kindes. Die glätte

Flächigkeit und der Glanz der Farben erinnern an die Oberfläche von Porzellan

oder Emaille. Das Bild zeichnet sich insgesamt durch große feinmalerische Sorgfalt und meisterliche Technik aus.

Mit schräg nach rechts

gelehntem Kopf blickt Maria aus großen braunen Augen in eine unbestimmte Ferne

wie durch den Betrachter hindurch. Das harmonische Gesicht mit den gerundeten

Wangen, dem fein geschwungenen Mund und der schmalen Nase drückt hoheitsvolle

Würde aus. Über der Stirn liegt ein durchsichtiger Schleier, der ihre Zartheit

betont, während der tiefblaue Mantel Haupt und Schultern wie ein Schutzschirm

umfängt. Über ihre rechte Schulter fällt das lange gelockte Haar, das „wie aus feinen Golddrähten gefertigt scheint“ (Lüdke 2019, S. 138). Die Hände

halten ein violettes Tuch, auf dem das nackte Jesuskind sitzt. Das einer Girlande gleichende Textil verweist mit seiner Purpurfarbe auf Christus als zukünftigen Herrscher im Himmel und auf Erden.

|

| Albrecht Dürer: Mitteltafel des Wittenberger Altars (1496); Dresden, Staatliche Kunstsammlungen |

|

| Hans Baldung Grien: Maria in der Weinlaube (1541); Straßburg, Musée de l‘Œuvre Notre-Dame |

Das schlafende Jesuskind steht in Verbindung mit der im 16. Jahrhundert in Deutschland verbreiteten Vanitas-Darstellung, die ein auf einem Totenkopf schlafendes Kind zeigt – was in Motiv und Haltung dem Jesusknaben auf dem Gemälde Baldungs gleicht. Ein Beispiel hierfür ist der kleinformatige Kupferstich von Barthel Beham (1502–1540), den der Nürnberger Künstler 1525 angefertigt hat. Das Motiv diente dazu, dem Betrachter seinen wie jedem anderen Menschen bevorstehenden Tod vor Augen zu halten. Diese Vanitas-Bilder waren als Mahnung gedacht, „stets eingedenk des Todes zu sein und den Sinn des Lebens in der Bewährung vor Gott zu sehen“ (Weber am Bach 2006, S. 106). Oft wurden solche Darstellungen eines schlafenden Kindes mit Totenschädel oder einer Sanduhr mit entsprechenden Überschriften versehen wie „Hodie mihi cras tibi“ (Heute mir, morgen dir), „L’hora passa“ (Die Zeit verrinnt), „Nascentes morimur“ (Indem wir geboren werden, sterben wir), „Respice finem“ (Bedenke das Ende) oder „Da la cuna a la tomba è un breve passo“ (Von der Wiege bis zum Grabe ist ein kurzer Schritt).

|

| Barthel Beham: Schlafendes Kind mit Totenkopf (1515); Kupferstich |

Der Schlaf gilt seit der Antike als der „Bruder des Todes“ – und der Schlaf des Jesuskindes, wie bereits gesagt, als Verweis auf seinen Kreuzestod. Aber: Aus diesem Todesschlaf wird der Gottessohn wieder erwachen und auferstehen. Das schlafende Jesuskind bedeutet daher auch „die Überwindung des Todes durch den Todesschlaf Jesu“ (Weber am Bach 2006, S. 106).

|

| Madonna di San Luca (13. Jh.); Rom, Santa Maria del Popolo |

Auch in dem Daumen-Greifmotiv lässt sich mehr sehen als ein gut beobachtetes Detail einer Mutter-Kind-Beziehung – es ist ebenfalls mit einer theologischen Bedeutung unterlegt, die auf die byzantinische Marien-Ikonografie des 13./14. Jahrhunderts zurückgeht. Es handelt sich um ein Sinnbild dafür, „dass das göttliche Kind schon am Beginn seines Menschseins ganz von seiner Mutter Besitz ergreift und dass zwischen Jesus Christus und Maria eine heilsgeschichtlich begründete Untrennbarkeit besteht“ (Lüdke 2019, S. 140). Im 15. Jahrhundert verbreitete sich das Daumen-Greifmotiv im gesamten deutschsprachigen Raum; wohl vor allem nach der Echtheitsbestätigung der in Rom als Lukasbild verehrten Madonna di San Luca durch Papst Sixtus IV. im Jahr 1478 entstanden zahlreiche Repliken dieses Gnadenbildes.

|

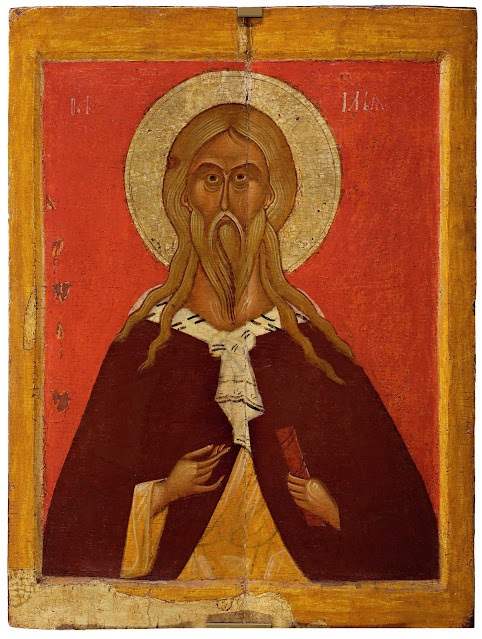

| Der Prophet Elias (um 1400); Moskau, Tretjakow-Galerie |

Dietmar Lüdke stellt Baldungs Marientafel einer um 1400 geschaffenen russischen Ikone mit dem Propheten Elias gegenüber. Wie auf anderen Werken der Nowgoroder Schule des 14. und 15. Jahrhunderts ist der halbfigurige, mit einem Nimbus versehene Heilige groß ins Bild gesetzt und frontal ausgerichtet. Sein Umriss ist in ein Dreieck eingeschrieben und hebt sich kontrastreich von einem roten Hintergrund ab. Die kompositionell-farblichen Ähnlichkeiten zwischen orthodoxen Ikonen und seinem katholischen Madonnenbild mögen, so Lüdke, von Baldung absichtlich herbeigeführt worden sein, um dem Werk „etwas von der Würde und Aura byzantinisierender Ikonen hohen Alters und großer Sakralität zu verleihen“ (Lüdke 2019, S. 142).

Baldung signierte sein Gemälde oben links mit ligiertem Monogramm und versah es mit einer rätselhaften Datierung: 15IX. Die ungewöhnliche Kombination aus römischen und arabischen Zahlen lässt verschiedene Lesarten zu, nämlich 1509, 1520 (1510 + X) oder, falls das als X deutbare Zeichen eine gotische Vier meinte, 1514.

Glossar

Eine ligierte Signatur ist ineinander verschlungen oder wird als Bildmonogramm durch Zeichen und Symbole gebildet.

Als Lukasbild bezeichnet man ein Andachtsbild, das von dem Evangelisten Lukas selbst gemalt worden sein soll.

Die Nowgoroder Ikonenmalerei erlebte zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert ihre Glanzzeit und gilt als ein Höhepunkt der russischen Kunst. Das „goldene Zeitalter“ der Nowgoroder Ikonen endete mit der Zerstörung der Stadt durch Iwan den Schrecklichen im Jahr 1570.

Literaturhinweise

Lüdke, Dietmar: Erneuerung durch Rückgriff auf Älteres. Byzantinisches Bildgut in Hans Baldung Griens Werk der Freiburger Jahre. In: Holger Jacob Friesen und Oliver Jehle (Hrsg.): Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf sein Werk. Deutscher Kunstverlag, Berlin/München 2019, S. 132-143;

Weber am Bach, Sibylle: Hans Baldung Grien (1484–1545). Marienbilder in der Reformation. Verlag Schnell & Steiner, Regensburg 2006, S. 100-107

Westheider, Ortun/Philipp, Michael: Zwischen Himmel und Hölle Kunst des Mittelalters von der Gotik bis Baldung Grien. Hirmer Verlag, München 2009, S. 231-233.

(zuletzt bearbeitet am 2. Juli 2025)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen